「ネットにつながらない」

「サーバーが応答しない」

「通信が遅い気がする…」

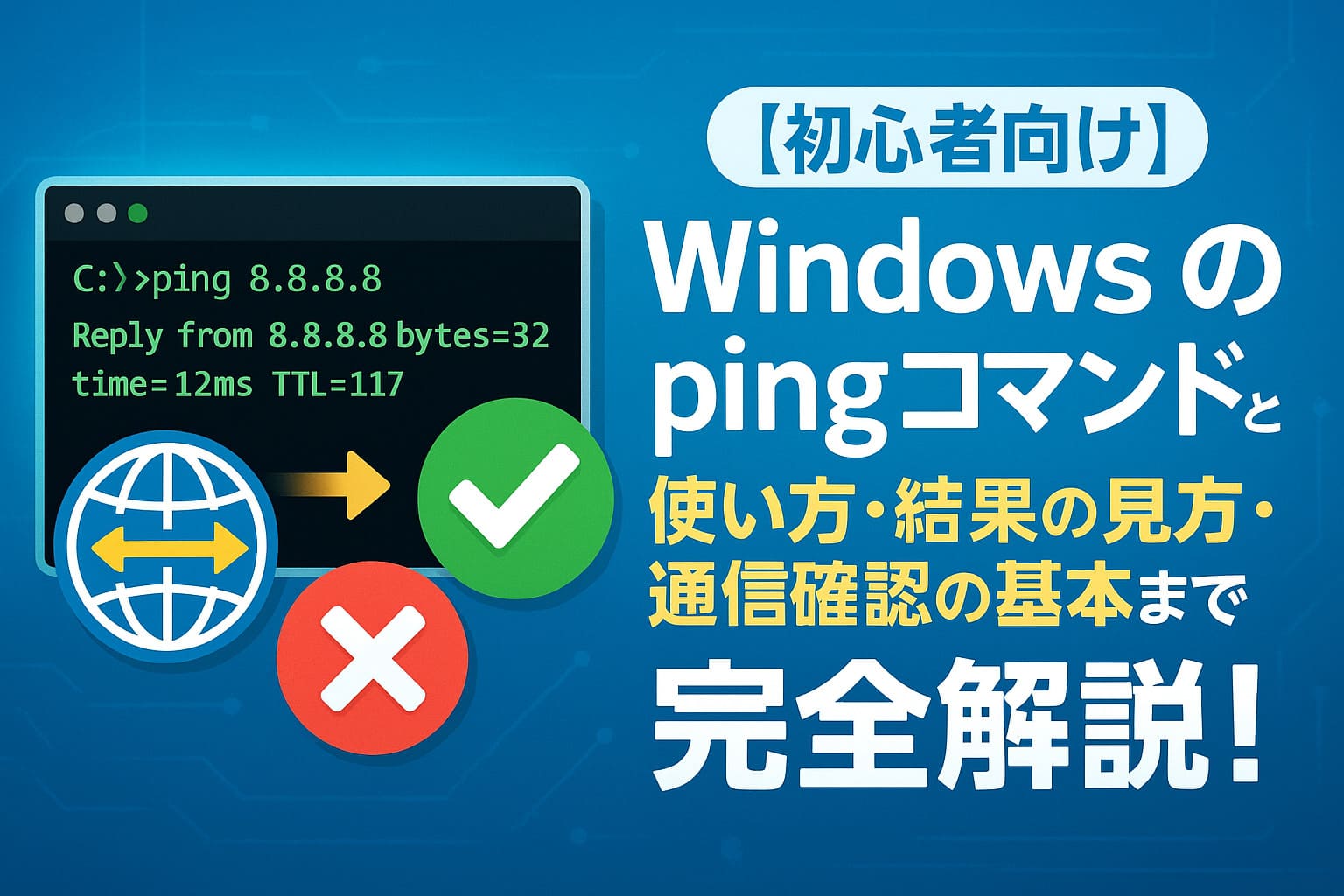

こんなときに真っ先に試したいのが、Windowsのコマンドプロンプトで使えるpingコマンドです。

pingコマンドは、通信先と正常に接続できるかを確認するための最も基本的なツール。

この記事では、pingコマンドの使い方、結果の読み方、活用例、エラー時の原因切り分け方法まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。

pingコマンドとは?何ができるのか

pingは、指定したホスト(IPアドレスやドメイン)にICMPパケットというデータを送信し、その応答を確認するコマンドです。

pingコマンドでわかること:

- 相手が応答できるか(生きているか) – 通信相手が正常に動作しているか

- 応答までの時間(通信速度) – 通信の品質や遅延の程度

- パケットロス – 通信の安定性

pingコマンドの主な用途:

- インターネット接続の有無をチェック

- LAN内の機器(プリンター、NAS、他のPCなど)の接続状況を確認

- 回線速度や遅延の目安を把握

- サーバーやネットワーク機器の稼働状態を確認

基本的な使い方と構文

コマンドプロンプトの起動方法

- Windowsキー + R を押して「ファイル名を指定して実行」を開く

cmdと入力してEnterキーを押す

または、スタートメニューで「コマンドプロンプト」または「cmd」を検索して起動することもできます。

基本的なping構文

ping [IPアドレス or ドメイン名]使用例:

ping www.google.comping 8.8.8.8最初の例はドメイン名(Googleのウェブサイト)に対してpingを送信し、2つ目の例はIPアドレス(GoogleのDNSサーバー)に対して送信しています。

実行結果の見方と読み解き方

pingコマンドを実行すると、以下のような結果が表示されます:

Pinging www.google.com [142.250.196.4] with 32 bytes of data:

Reply from 142.250.196.4: bytes=32 time=20ms TTL=117

Reply from 142.250.196.4: bytes=32 time=19ms TTL=117

Reply from 142.250.196.4: bytes=32 time=21ms TTL=117

Reply from 142.250.196.4: bytes=32 time=20ms TTL=117

Ping statistics for 142.250.196.4:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 19ms, Maximum = 21ms, Average = 20ms

結果の各項目の意味

| 項目 | 説明 |

|---|---|

Pinging www.google.com [142.250.196.4] | pingを送信する対象(ドメイン名とIPアドレス) |

with 32 bytes of data | 送信するデータのサイズ |

Reply from 142.250.196.4 | 通信が成功し、この応答元から応答があった |

bytes=32 | 返信されたデータのサイズ |

time=20ms | 応答にかかった時間(往復時間)- 小さいほど高速な接続 |

TTL=117 | Time To Live(データパケットの寿命)- 通過するルーターごとに減少 |

統計情報の読み方

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)- Sent – 送信したパケット数

- Received – 受信したパケット数

- Lost – 失われたパケット数と損失率

パケットロスが0%であれば、すべての通信が成功しています。損失があると、ネットワークに問題がある可能性があります。

Minimum = 19ms, Maximum = 21ms, Average = 20ms- Minimum – 最も速かった応答時間

- Maximum – 最も遅かった応答時間

- Average – 平均応答時間

応答時間の目安:

- 1~10ms: 非常に良好(主にLAN内)

- 10~50ms: 良好(近距離のインターネット接続)

- 50~100ms: 普通(一般的なインターネット接続)

- 100~300ms: やや遅い(遠距離・国際接続)

- 300ms以上: 遅い(衛星回線など)

よく使うオプション(-n, -t, -lなど)

pingコマンドには、便利なオプションがいくつかあります。

-n [数値] – 送信回数を指定

デフォルトでは4回のpingを送信しますが、この回数を変更できます。

ping -n 10 www.google.com↑ 10回pingを送信します。

-t – 連続してpingを送信

停止するまで無限にpingを繰り返します(Ctrl+Cで停止)。長時間の接続監視に便利です。

ping -t www.google.com長時間実行中に「s」キーを押すと、統計を表示できます。

-l [サイズ] – パケットサイズを指定

送信するデータのサイズを変更できます(デフォルトは32バイト)。

ping -l 1000 www.google.com↑ 1000バイトのデータで確認します。

大きなサイズを指定すると、ネットワークの安定性をより厳しくチェックできます。

その他の便利なオプション

-a– IPアドレスをホスト名に変換(可能な場合)-w [ミリ秒]– タイムアウト時間を設定-4– IPv4アドレスのみを使用-6– IPv6アドレスのみを使用

複数のオプションを組み合わせることも可能です:

ping -n 100 -l 1000 -t www.google.com通信トラブル時のping活用例

例1: インターネット接続の確認

ping 8.8.8.8GoogleのDNSサーバー(8.8.8.8)に対してpingを送ります。応答があれば、インターネットに接続できています。これが成功しても次の例が失敗する場合は、DNS設定に問題がある可能性があります。

例2: DNS設定の確認

ping www.google.comドメイン名を指定してpingします。これが失敗する場合、DNSサーバーが正しく設定されていないか、DNS解決に問題がある可能性があります。

例3: ローカルネットワークの確認

ping 127.0.0.1自分自身のローカルホスト(ループバックアドレス)へのpingです。これが失敗する場合、ネットワークアダプターやTCP/IP設定に問題がある可能性があります。

例4: ルーターの確認

ping 192.168.1.1一般的なルーターのアドレスです(お使いの環境によって異なる場合があります)。これが失敗する場合、ルーターとの接続に問題があるか、ルーターがダウンしている可能性があります。

例5: LAN内の他の機器の確認

ping 192.168.1.100LAN内の他のデバイス(プリンターやNASなど)へのpingです。これが失敗する場合、デバイスの電源が入っていないか、ネットワーク設定に問題がある可能性があります。

よくあるエラーとその原因・対処法

「Request timed out.」

原因:

- 相手が応答していない

- 相手がpingを拒否(ファイアウォールでブロック)

- 通信経路に問題がある

対処法:

- 相手の電源やネットワーク接続を確認

- 一時的にファイアウォールを無効にしてテスト

- 別の方法(Webブラウザなど)で接続を試みる

「Ping request could not find host…」

原因:

- ドメイン名の入力ミス

- DNS設定に問題がある

- インターネット接続がない

対処法:

- ドメイン名のスペルを確認

nslookup ドメイン名でDNS解決を確認- DNSサーバーの設定を確認・変更

すべてのpingがタイムアウトする

原因:

- ネットワーク接続が完全に切断されている

- ファイアウォールがICMPパケットをブロック

- ネットワーク設定に問題がある

対処法:

- ケーブル接続やWi-Fi設定を確認

- 一時的にファイアウォールを無効にしてテスト

ipconfigでネットワーク設定を確認- ネットワークアダプターの再起動

「General failure.」

原因:

- ネットワークアダプターに問題がある

- TCP/IP設定に問題がある

対処法:

- ネットワークアダプターのドライバーを更新

ipconfig /releaseとipconfig /renewを実行- TCP/IPスタックのリセット:

netsh int ip reset

まとめ

pingコマンドは、ネットワーク確認・トラブル切り分けの第一歩として最も使われる基本ツールです。

少しの知識で多くの問題を特定できる便利なコマンドです。

ポイントまとめ:

ping [宛先]で通信の可否と応答速度を確認Reply from= 通信成功、Request timed out= 失敗-nオプションで送信回数、-tで連続監視が可能- パケットロス率や応答時間で通信の品質を判断できる

- 段階的にpingを試して問題箇所を絞り込む

ネットワークトラブルの基本的な診断手順:

- まず自分自身(127.0.0.1)へのping

- 次にルーター(192.168.1.1など)へのping

- 続いて外部IPアドレス(8.8.8.8など)へのping

- 最後にドメイン名(www.google.comなど)へのping

難しい設定が不要で、誰でもすぐ使えるpingコマンド。

通信トラブル時の「最初の診断ツール」として、ぜひ活用してください!