空に光が走り、轟音が響く雷。日本人は古くから、この自然現象に畏怖の念を抱き、雷を神格化してきました。

今回は、日本神話に登場する雷神の中でも特に興味深い存在、「ホノイカヅチノカミ(火雷神)」について詳しく解説します。

名前の意味

まずは、「ホノイカヅチノカミ(火雷神)」という名前に込められた意味を探ってみましょう。

この名前は、三つの部分から成り立っています:

- 「ホノ(火)」:火や炎を意味します

- 「イカヅチ(雷)」:雷や稲妻を表します

- 「カミ(神)」:神様であることを示しています

つまり「ホノイカヅチノカミ」とは、「雷の火の神様」という意味になります。

雷が落ちて起きる火を表していました。

ホノイカヅチノカミの誕生と系譜

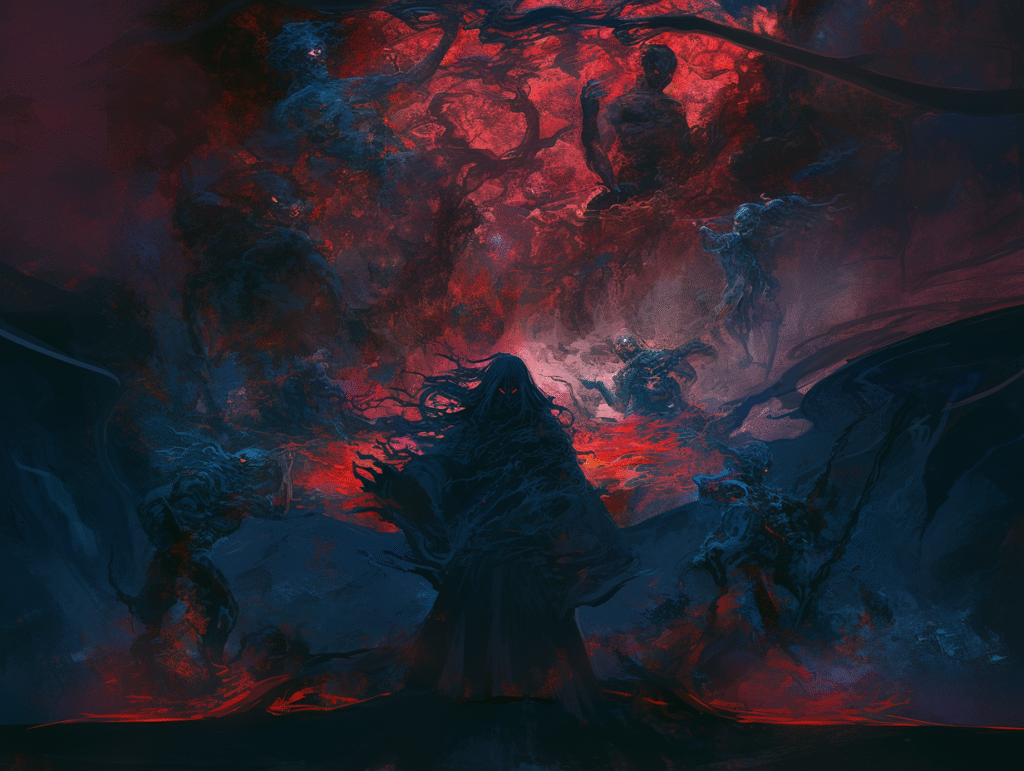

ホノイカヅチノカミは、日本神話の中でも特に印象的なシーンで誕生します。それは「黄泉の国」のエピソードです。

神話のあらすじ

日本神話では、国造りをしていた夫婦神イザナギとイザナミですが、イザナミは火の神カグツチを産んだ際に命を落としてしまいます。

深い悲しみに暮れたイザナギは、妻を連れ戻そうと死者の国「黄泉の国」へと向かいました。

しかし、イザナミはすでに「死の世界の存在」となっており、その姿は生きている者のものではありませんでした。

約束を破ってイザナギがその姿を見てしまったとき、イザナミの体には腐敗とともに「八柱の雷神」が宿っていたのです。

この八柱の雷神の一柱が、ホノイカヅチノカミ(火雷神)です。

イザナミの体の各部位から雷神たちが生まれたとされています。

これらの雷神たちは総称して:

- 八雷神(やくさのいかづちのかみ)

- 火雷大神(ほのいかづちのおおかみ)

などと呼ばれています。

ホノイカヅチノカミの神格(持つ力)

ホノイカヅチノカミは、その名前が示す通り「雷」の性質を持つ神様です。

では、どのような力や役割を持っているのでしょうか。

ホノイカヅチノカミの神格

- 雷の神

- 雨の神

- 稲作の神

雷雨の神様で、恵の雨で作物が育つことから稲作の神だともされる。

ホノイカヅチノカミに関する神話

ホノイカヅチノカミが登場する主な神話は、上述した「イザナミの死後の世界」のエピソードです。

神話のあらすじ

- イザナミが火の神カグツチを産んで命を落とす

- 悲しみと怒りに満ちたイザナギがカグツチを剣で切り殺す

- イザナミを追って黄泉の国へ行くが、その姿を見てしまう

- イザナミの亡骸から、雷の神々(その中の一柱が、ホノイカヅチノカミ)が生まれていた

- イザナギは驚いて恐怖で逃げる

- イザナミは八雷神に軍勢を率いさせて、イザナギを追わせる

『黄泉の国』の神話で、イザナミは生まれたばかりの雷神たちにイザナギを追わせたんです。

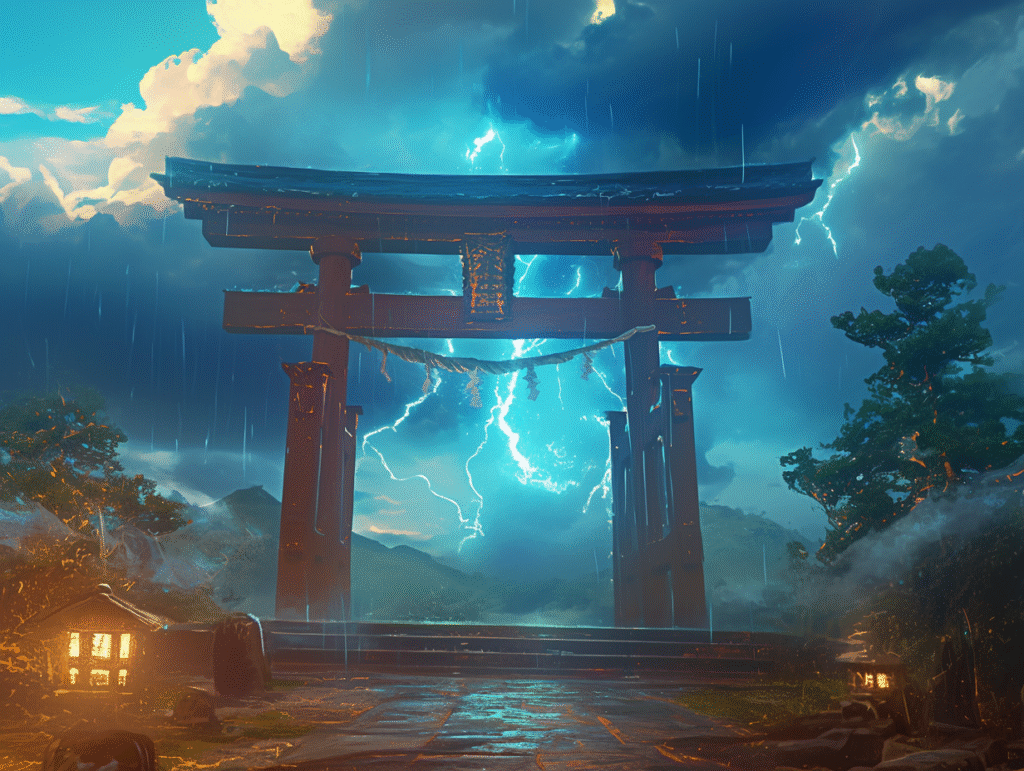

ホノイカヅチノカミを祀る神社とご利益

ホノイカヅチノカミは、雷神や火の神として様々な神社で祀られています。

特に「雷除け」や「農業」のご利益があるとされ、古くから人々に親しまれてきました。

主な神社

- 火雷神社(奈良県)

- 雲気神社(香川県)

- 愛宕神社・若宮(京都府)

ご利益

- 雷除け

- 雨乞い

- 農業

まとめ – ホノイカヅチノカミから学ぶこと

ホノイカヅチノカミという神様について、様々な角度から見てきました。

- 名前の意味:「ホノ」=火、「イカヅチ」=雷 → 雷で起きる火を象徴

- 系譜:イザナミの死後の体から生まれた神

- 神格:雷・雨・稲作の力を持つ神様

- 神社:火雷神社や愛宕神社などで祀られている

- ご利益:雷除け・農業・雨乞い